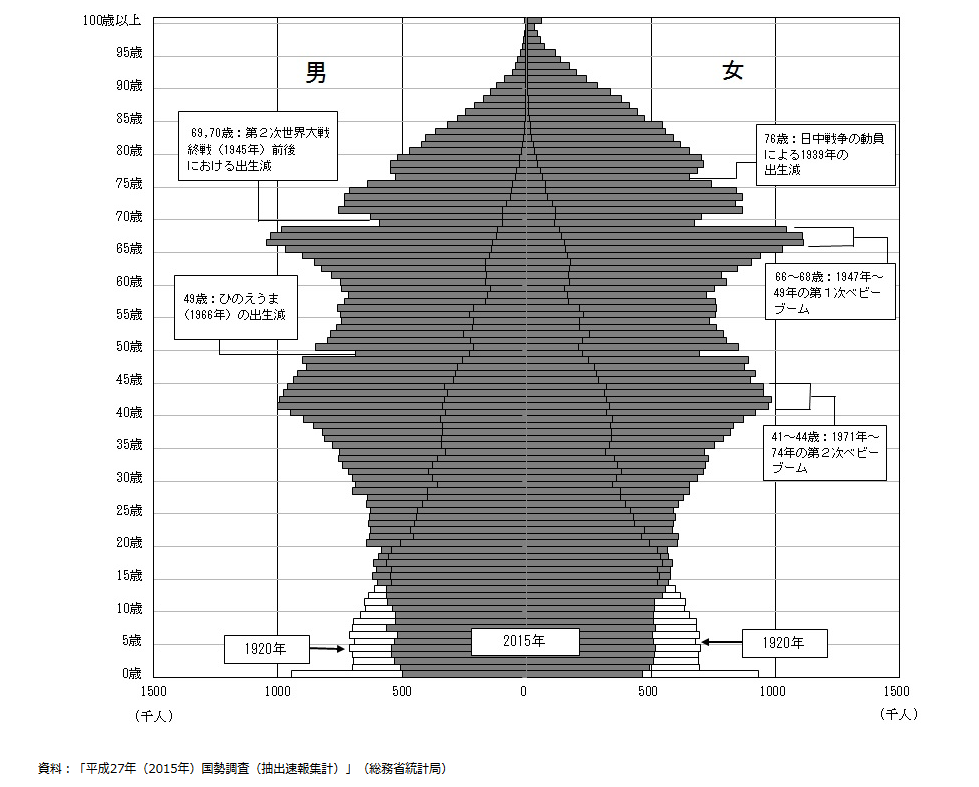

日本社会のこれからは、毎年100万人ずつ人口が減少する超人口減少社会でありますが、超高齢化社会でもあります。下表は「日本の人口ピラミッド」。4年前の国勢調査のデータなので、現在は団塊の世代のピークは70歳を超えています。

世界で最初に超高齢化社会を迎える日本においては、高齢者という多様性(ダイバーシティー)を意識したモノづくり・開発が求められます。

CNCは万能な工作機。アート作品だけでなく、少しでも高齢化に伴う不自由を和らげるようになるアイテムも作りたいなと思っています。今は具体的には思いつきませんが。

人は高齢化に伴いどのような機能が老化するのか、今回は視覚と聴覚についてまとめてみました。

視覚

水晶体の柔軟性が失われて厚みの調節が出来なくなる「老眼」の他に次のような症状があらわれます。

①目のレンズの黄変化 ~症状:黄・オレンジ色の食べ物が茶色に見える。 食欲減退。

⇨ラインマーカーなどは黄色を使わない

・視界が黄色っぽくなるそうです。ミカンの黄色も飴色に見えるので食欲が減退しそうです。黄色のセロハンを被せたようになるので他の色も違って見えます。

②白内障(水晶体の濁り) ~症状:鮮明な像が結べなくなる

⇨治療可:白内障手術(濁った水晶体を人工のレンズと入れ替える)

・外科手術で水晶体と人工のレンズと入れ替えることが有効。健康保険と高額医療制度が使えますので、数万円で治療できます。

・手術で水晶体の黄変化と濁りを同時に解決できます。手術数か月後にメガネを作り直すことが必要になります。

③老人性縮瞳(しゅくどう)~症状:加齢により暗い所でも瞳孔が開かなくなる結果、光量が不足し色の明度・彩度が下がる

・カメラの絞りにあたる目の筋肉の衰え。

④視野が狭くなる ~症状:視野に入っているが、脳が認識しない

・目の構造のために視野の真ん中付近が欠ける「盲点」とは違い、周辺視野を脳が認識しなくなり、視野の範囲自体が狭くなる症状。

・他に中高年に多いのは、視神経に何らかの障害があり視野が欠ける「緑内障」、網膜の中心部に当たる黄斑部に障害が起こり、視野の中心の見たいところが見えにくくなる「加齢性黄斑変性」など

聴覚

内耳の中の有毛細胞の毛が加齢とともに減少する結果、難聴になるそうです。

①高い音から聞こえなくなる

・高齢者はだんだん高い周波数の音から聞こえにくくなるようです。高齢のバイオリン奏者やフルート奏者は不利ですねー。

②リクルートメント現象(小さい音は聞こえにくく、大きい音はうるさく感じる)

・耳が遠いからと言って大声で話せばいいわけではない、そうです。

③周波数分解能が落ちる(ぼやけた、割れた、歪んだ音に聞こえる) ~聞き取りが悪くなる

④時間分解能が落ちる(早口の声は、分かりにくくなる)

耳の遠い高齢者への話しかけ方

・大声ではなく、少し大きめの声でゆっくり、ハッキリと話す

・パ行・タ行・カ行・サ行を明確にハッキリと発声する

・言葉の始まり(立ち上がり)に、しっかりと力を入れて長めに話す(母音部分は、過度に大きい声にならないように注意!)

・正面から、相手に口の動きをしっかり見せて話す

引用:「MY介護の広場」

・今回初めて知ったのですが、補聴器の機能は音を大きくするだけではないということ。周波数の変換のほか、外国人と話すのと同じような“翻訳”も必要です。さらに症状の程度に合わせた調整が必要になります。

・耳が聞こえないとコミュニケーションが出来ないので、認知症が進んでしまうことがあります。

・補聴器の役割・効果はとても大きいのですが、健康保険が使えません。補聴器の価格の相場が初心者用(?)で20万~30万円ということで、高齢者の難聴は放置される傾向にあります。

詳しくは下のサイトをご覧ください。このブログの100倍わかりやすいです。

石黒氏の講演(下記参照)で「人間は体のパーツをロボットに置き換えて進化していく」という話がありましたが、白内障の手術はその第一歩です。

人間とロボットの研究、AIのディープラーニング、通信(5G)の発達により、新たなモノづくりのステージが現れます。

人まかせにするのではなく、自分も出来ることで貢献したいなと思っています。

(おわり)